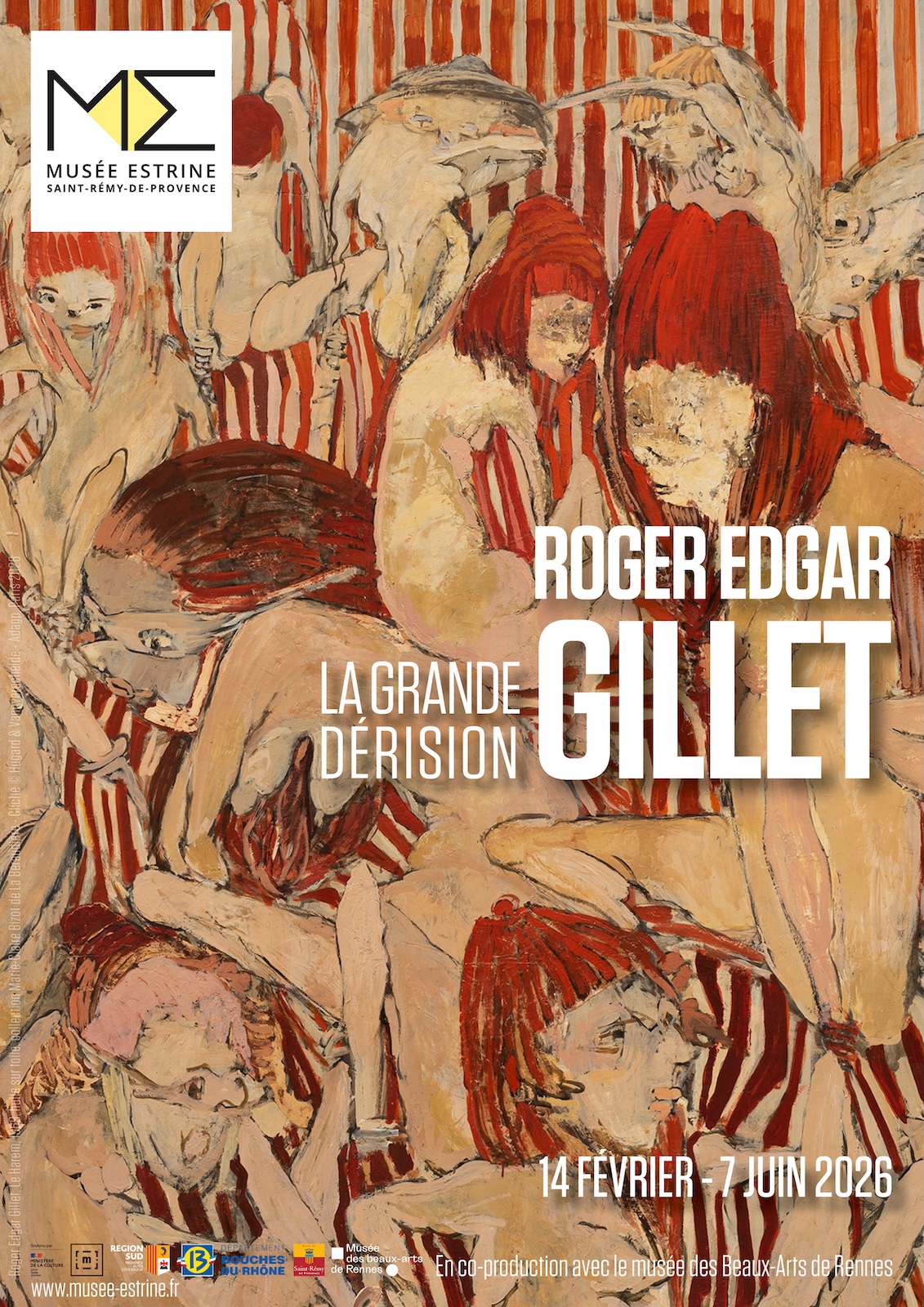

Roger Edgar Gillet

La grande dérision

Musée Estrine – Saint-Rémy-de-Provence

14 février – 7 juin 2026

Roger Edgar Gillet (Paris, 1924 – Saint-Suliac, 2004) est un artiste emblématique de la peinture du second XXe siècle français et pourtant peu connu du grand public. L’exposition proposée par le musée Estrine et le musée des Beaux-Arts de Rennes constitue la première rétrospective d’envergure réalisée depuis le décès de l’artiste.

Dans le contexte du Paris d’après la Seconde Guerre mondiale, Gillet débute sa production dans le mouvement de l’abstraction informelle. Qu’il travaille la peinture au couteau, en surfaces épaisses, ou qu’il déploie des compositions complexes, il expérimente sans relâche et joue des effets expressifs de la peinture.

Au début des années 1960, il assume pleinement le retour à la figuration, par besoin d’affirmer la force du regard humain. Sa production explore alors les genres traditionnels de la peinture, mais chaque sujet est passé au crible d’un humour féroce. Ainsi, l’artiste parvient-il à proposer ce que pourrait être une peinture d’histoire du XXe siècle. La grande dérision qui caractérise sa peinture n’empêche pas Gillet de rester profondément humaniste.

Après une série de tempêtes dans laquelle il trouve une ligne de crête entre abstraction et figuration, il revient, en 1996, dans un ultime mouvement de pendule parmi les incessants allers-retours qui marquent sa pratique, à la primauté de la figure humaine avec une série de têtes à l’expression d’une force extrême. Récalcitrant à toute classification, Gillet déclarait : « L’important, c’est de perturber le regard ».

Commissariat : Élisa Farran, conservatrice et directrice du musée Estrine et Claire Lignereux, responsable art moderne et contemporain du musée des Beaux-Arts de Rennes

Roger Edgar Gillet (Paris, 1924 – Saint-Suliac, 2004) is an emblematic figure of French painting in the second half of the twentieth century, yet one largely unknown to the general public. The exhibition jointly presented by the Musée Estrine and the Musée des Beaux-Arts de Rennes constitutes the first major retrospective devoted to the artist since his death. Working in the Paris of the post–Second World War years, Gillet began his practice within the movement of Art Informel abstraction. Whether handling paint with a palette knife in dense, heavy surfaces or unfolding complex compositions, he experimented relentlessly, playing with the expressive effects inherent in the medium of paint. At the beginning of the 1960s, he fully embraced a return to figuration, driven by the need to affirm the power of the human gaze. His work then explores the traditional genres of painting, yet each subject is subjected to the sieve of a ferocious humour. In this way, the artist succeeds in proposing what a form of twentieth-century history painting might be. The profound derision that characterises his work never prevents Gillet from remaining deeply humanist. Following a series of storm paintings, in which he finds a ridgeline between abstraction and figuration, he returns in 1996, in a final swing of the pendulum among the ceaseless back-and-forth movements that define his practice, to the primacy of the human figure, with a series of heads whose expressions possess an extreme intensity. Recalcitrant to all classification, Gillet declared: “What matters is to unsettle the gaze.”

Curators: Élisa Farran, curator and director of the Musée Estrine, and Claire Lignereux, Head of Modern and Contemporary Art at the Musée des Beaux-Arts de Rennes.

L’exposition sera présentée au musée des Beaux-Arts de Rennes du 27 juin au 20 septembre 2026.

Édition d’un catalogue de 192 pages aux éditions Liénart.